1.

Estar en un bar, un cumpleaños o en una reunión de gente que apenas conoce y verse obligado a conversar. Para evitar lugares comunes y aburridos —el clima, la actualidad política, las formas de la cortesía— alguien le plantea una escena o pregunta típica, no menos común, pero sí menos aburrida, de la cultura: ¿Qué libros, discos, películas llevarías a una isla desierta? Así, rápido, él dice: El entenado de Saer, Nos habíamos amado tanto de Scola, y la primera grabación que hizo Glenn Gould de las Variaciones Goldberg. Entonces tiene que explicar por qué en una isla desierta estos elementos harían buena compañía.

La pregunta por la isla desierta es la pregunta por la cultura, pero también por los límites soportables de la sociabilidad y la soledad, de la afectación y el desapego. Un viejo texto de Deleuze, Causas y razones de las islas desiertas, recuerda que en esta escena de soledad, más mítica que geográfica, se permite pensar la separación del mundo como condición de posibilidad de la recreación. Recreación como posibilidad de descanso pero también de volver a crear, de un nuevo comienzo.

Entonces piensa qué pasa con los artistas que abandonan el continente conocido, la patria, el territorio, para ir hacia islas desiertas, no a las torres de marfil, no al cuarto propio, sino a la zona de la recreación. Piensa en las islas desiertas de Glenn Gould, de Saer y Scola.

Desde distintos lugares del saber (la política, el amor, la filosofía, el arte), todos esos órdenes discursivos que constituyen fuente de misterio y belleza suelen desembocar en una pregunta fundamental que tiene sus variantes, pero que Barthes plasmó en términos de: ¿Cómo vivir juntos? Podemos invertirla en otra fórmula: ¿Cómo vivir solos?

Ahora, si la vida que nos interesa es la vida musical —pianística, sonora, aural— de un intérprete como Glenn Gould podemos decir: ¿Cómo sonar, cómo hacer vibrar la materia existente y el universo conocido si está solo? ¿Cómo tocar el piano en soledad? ¿Cómo hacer música sin otros, en cautiverio, en el exilio de los escenarios?

2.

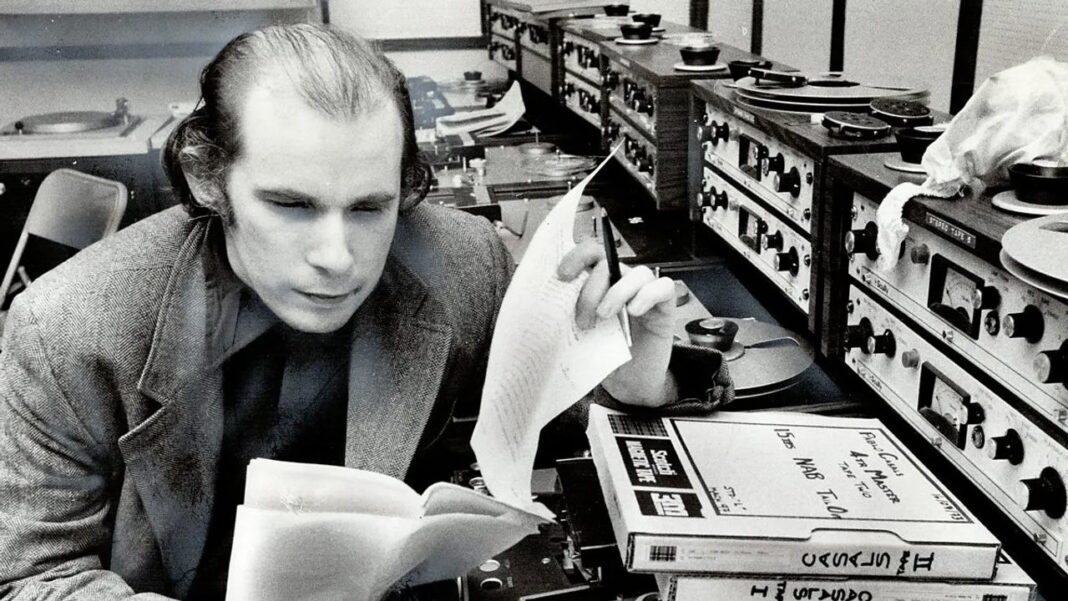

En 1964, a los 31 años, Glenn Gould dejó los escenarios. En medio de la vida, cubierto todavía del halo que rodea a las jóvenes promesas precoces, apenas tocado por la bruma de la madurez sospechada por su virtuosismo, ahí donde debería entregarse a la gloria de los escenarios, Glenn Gould los niega: ¿Es un neurótico de tipo histérico, es pánico escénico, cobardía súbita? ¿Es Glenn un ermitaño profesional? ¿Por qué elegir la isla desierta en su momento de mayor fulgor? ¿Cómo interpretar este gesto de Gould? ¿Es una herejía? ¿Es una conciencia de plenitud?

Entre 1955, año de su primera grabación de las Variaciones Goldberg de Bach, y 1964 —año de su retiro, fuga, abandono, desprendimiento y purga de los escenarios—, vive casi una década de concertista estrella. Tan solo 9 años son suficientes para introducir un nombre, un cuerpo y una mitología en la historia de la música occidental. Conocemos los rasgos de este héroe del piano: su digitación coreográfica abalanzada sobre el instrumento, su postura obtusa como una reverencia ante el piano, el leve pero suplicante susurro o tarareo de su voz que canta las melodías y queda suspendido como un fantasma o una aparición inesperada en la grabación. A los Beatles les bastaron 10 años para hacer lo propio con el pop y el rock and roll; Gould fue un año más rápido que los cuatro de Liverpool.

3.

En 1971, para la revista High Fidelity, Glenn Gould escribe un artículo: «Discografía para una isla desierta». Sus elecciones son finísimas: Orlando Gibbons, Sibelius y Schoenberg. Barrocos, románticos y modernos, básicamente los tres elementos del triángulo Gould. Para esta playlist isleña, Gould se justifica. Sibelius representa un compositor «apasionado, pero anti-sensual»; esa dicotomía es la que fascina a Gould, por su alquimia frágil, por su existencia casi oximorónica. Esa simpatía de Gould por los dos componentes de Sibelius es quizás identificativa: el arrebato frenético, pero no la voluptuosidad sensorial.

Schoenberg es la figurita difícil «dado que la ventaja evidente de la vida en el exilio sería la oportunidad de recrear a nuestra imagen y semejanza cualquier esquina del mundo que capte nuestra atención y dado que, en consecuencia, hay que cribar con cuidado cualquier evidencia contradictoria y contemporánea». Parece difícil construir un nuevo mundo con la vanguardia radical de Schoenberg, aunque Gould la considere necesaria, y aquí vemos las estrategias de supervivencia del exiliado, de aquel concertista que en plena fama abandonó los escenarios y los conciertos. Gibbons, por otra parte, despierta en Glenn la conmoción de sus años de adolescente, pero «como ermitaño, agradecería probablemente un recordatorio de esos antecedentes del mundo moderno». Gibbons es la tradición y la transición entre renacimiento y barroco, es para Gould un punto axial y su juventud. Es decir, viven en Gould impulsos extremadamente rupturistas como conservadores, diversas tácticas para sobrellevar la isla desierta en la cual edificar un mundo nuevo; es la música de la utopía Gould.

4.

En seis días de junio de 1955 graba por primera vez las Variaciones de Goldberg; pasarán los años e interpretará el canon. La obra inmensa de Bach —las sonatas, conciertos, partitas, fugas—, Beethoven, Berg, Brahms, Mozart, Strauss, Schoenberg, Haydn y Händel, etc. Llega 1981, quiero enfatizar esto: 26 años, un cuarto de siglo grabando, ensayando, estudiando, para volver a grabar las Variaciones de Goldberg. No introduce ninguna anomalía o excentricidad. Apenas elimina una nota en la segunda versión: roba, sustrae, olvida, ausenta; un cambio sustancial pero breve, modestamente significativo. Podemos pensar las repercusiones de esta nota sola que distingue ambas versiones. Pero por ahora digamos que no se trata de volver diferente, de traer arreglos, instrumentos o elementos que no estaban disponibles la primera vez. Son sus manos, su cerebro, su íntima afinidad con la obra sagrada de la música occidental, Bach, el nombre de Dios en la música. ¿Por qué volver a grabar? ¿Es un intento desesperado y patético de volver a su juventud, a la felicidad, al momento previo al reconocimiento? ¿Es una revancha sonora en la que ahora puede competir con las nuevas tecnologías de grabación digital?

La variación, como el trauma o el regreso y la repetición —en este caso de la música de Bach que insiste en Gould— es uno de esos géneros o artefactos culturales que ordenan una tradición, una forma de estar en esa tradición, es decir, de percibir, en este caso, el sonido. No sabríamos escuchar a Bach sin Gould, no podríamos percibir todos los Bach que se esconden en Bach si Gould no hubiera estudiado y grabado su obra, si no volviera sobre las Variaciones de Goldberg.

Las Variaciones de Goldberg en Gould pueden ser entendidas como una tesis sobre la diferencia y la repetición, sobre la identidad y la negatividad, sobre el instante del poema y la transformación del relato, sobre el espacio y el tiempo.

La nota ausente, ese silencio que produce la segunda grabación de Gould, es el gesto más moderno de este pianista. Es su crítica absoluta a la ley máxima del arte occidental, la representación. La interpretación de Gould difumina la identidad, la autoría de Bach, de la representación como mimesis, como fundamento.

5.

Gould fue un filósofo de la técnica. Es decir, su obra musical, interpretativa, es una larga reflexión sobre el estatuto tecnológico de la música. Escuchar a Gould es adentrarse en una especulación, una selva desconocida donde toda su flora es exuberante, su fauna una forma indomesticable de las tesis más radicales. Quiero decir, Gould no toca el piano —solamente—, pregunta sonoramente: ¿esta es la naturaleza del sonido o esta es la construcción magnífica de una máquina? ¿Esta interpretación es el resultado de un saber maquínico producido a partir de un conjunto de funciones y engranajes que llamamos piano o es una verdad sagrada que emana de las partituras que trazó el espíritu de Bach? Un solo toque de dedos de Gould pone en cuestión la diferencia entre teoría y praxis, entre lo abstracto y lo empírico, entre la naturaleza y la cultura. Pocos pianistas hacen filosofía con teclas; es más común que un filósofo haga música con instrumentos.

En 1981, en conversación con Tim Page, Glenn Gould afirma que la tecnología ha sustituido al concierto. El pianista destaca de la técnica la «capacidad de crear un clima de anonimato y dejar al artista el tiempo y la libertad para preparar su concepción de una obra con la mejor de sus capacidades» evitando «preocuparse de banalidades como nervios y deslices de los dedos». La tecnología es para Gould una prótesis, manos robóticas sobre las que no cabe la precaria constitución orgánica del cuerpo humano. No hay ninguna nostalgia por el vivo y el estar-ahí ceremonial de los conciertos ante el avance de la tecnología. Concluye Gould: «Tienes la capacidad de sustituir esas incertidumbres horribles y degradantes y humanamente perjudiciales que el concierto trae consigo; saca la información personal y específica de la interpretación fuera de la experiencia musical».

Lentamente, de ser una reflexión antropológica de la música, un argumento pro-cyborg, Gould llega a un programa político desde una filosofía de la técnica: «la estética toca superficialmente la tecnología, en realidad, pero creo que tener la capacidad de la tecnología y no aprovecharla y crear un clima contemplativo pudiendo hacerlo, eso es lo inmoral». No es un mero optimista tecnológico, es un aceleracionista hedónico y esteta.